ここに、平成24年2月11日 神道政治連盟発行の『知っておきたい皇室典範改正問題 Q&Aで分かりやすく解説』なる資料がある。ここでは前半でまずこの資料を全文引用し、後半でその回答に対して反論する。

皇室典範改正問題について考える。

平成二十三年十一月二十五日、読売新聞が「宮内庁が、皇族女子による『女性宮家』創設の検討を『火急の案件』として野田首相に要請したことがわかった」と報じ、十二月一日には、首相が記者会見で「皇室活動の安定性という意味から緊急性の高い課題」との認識を示しました。

これを受けて年明け早々の一月六日、藤村官房長官は、皇位継承とは切り離して「女性宮家」創設問題に絞り、二月から有識者の意見聴取を行った上で皇室典範改正案を策定する方針を表明しました。そして、同日、本問題を検討するために園部逸夫元最高裁判事を内閣官房参与に起用しました。園部氏は、小泉政権時代の平成十七年、女系天皇を認めた「皇室典範に関する有識者会議」の座長代理を務めた人物であり、女系天皇推進論者と言われています。

今回は、「皇室活動の安定性」のためにと言いますが、前回とは違って、悠仁親王殿下という新たな皇位継承者を戴いた今日、歴史上なかった「女性宮家」の創設を、何故に野田内閣は「火急の案件」として検討しなければならないのか、国民にはよく理解できません。しかしこれは、将来必ず「女系天皇」につながっていく重大問題を孕んでいます。

そこで、この「女性宮家」の問題点を明らかにし、改めて我が国の皇位継承制度を考えてみたいと思います。

Q1 なぜ今、「女性宮家」創設の問題が出てきたのですか?

A それは昨年十一月の天皇陛下のご入院による、陛下のご公務の負担への懸念に加え、十月に眞子内親王殿下がご成人され、ご結婚適齢期を迎えられることにより、今後皇族の数が減少していくことへの不安から、「皇室活動」の安定を目的に宮内庁が要請したのだといわれています。

皇室典範第十二条には、「皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる」とあります。現在八方おられる未婚の女性皇族が、もし将来全員ご結婚され、皇族の身分を離れられた場合、次世代の皇族が秋篠宮家の悠仁親王殿下おひとりとなってしまいかねないということから、十二条を改正し、女性皇族がご結婚された後も皇族の身分に留まり、独立して宮家を創設できるようにしようと考えているのです。しかし、陛下の国事行為やご公務などは、皇太子殿下をはじめとする皇族方が代行されることで当面はやりくりが可能と思いますし、また、眞子内親王殿下のご成人を直ちにご結婚及び皇族の減少に結びつけるのは些か早計に過ぎるでしょう。歴史上例のないこのような重要な案件は問題点が多々あり、本質的には、将来にわたり皇位継承を安定的に維持する方策として議論すべき事柄なのです。

Q2 「皇室活動」とはどのようなものですか?

A 皇室活動は、天皇陛下のなされる宮中祭祀と憲法上の国事行為が中心ですが、皇族の方々も様々なご活動をなされています。その主なものとしては次のようなものが挙げられます。

1宮中の祭祀・儀式・行事へのご参列

2外国からの糞客の歓迎行事等へのご陪席

3国内外の要人や様々な方々とのご面会

4国内各地へのお出まし

他にも、日赤などの団体の名誉職を務められたり、種々の大会・行事等にご臨席されています。

女性皇族のご結婚によって「皇室活動の安定性」が将来的な問題とされていますが、これらのお仕事は天皇の国事行為とは異なり、特に法律上の規定はありません。それゆえ、皇族方のご活動については、宮内庁がその分担、調整に当たるべきもので、例えご結婚されたとしても、皇族身分であった者としてその後も皇室活動に協力することが出来る道を考えて差し上げることは十分可能なはずです。従って「皇室活動の安定性」の確保のみを理由に、あえて「女性宮家」を創設せねばならないことにはなりません。

Q3 「宮家」とはどういうものなのですか?

A 宮家とは、皇位継承権を有する者を当主とする皇族御一家の事を意味しています。一般に皇族男子は、成人されて結婚などにより独立して生計を持つようになると、天皇陛下より「〇〇宮」という宮号を賜る慣わしがあります。そもそも皇室は、天皇を中心とする一大家族なのですが、宮家の創設は、皇位継承の危機に際しての有資格者を確保するために置かれるものなのです。

今回、政府はいわゆる「女性宮家」の創設を、皇位継承と分けて議論すると言っていますが、宮家の創設には必ず皇位継承の問題が関わってきます。それゆえ、「皇室活動の安定性」という理由だけで、歴史上無かった「女性宮家」をわざわざつくり出すことは甚だ問題といわねばなりません。

Q4 それでは「女性宮家」の創設にはどんな問題があるのですか?

A 仮に、女性の皇族が、一般の民間人男性とご結婚されて宮家を創設した場合、次のような重大かつ困難な問題点が出てきます。

1ご結婚相手の男性の身分を皇族とするか否か。

2もし皇族とした場合、ご結婚相手の呼び名と敬称をどうするか。

3さらに子供の身分をどうするか。皇族とする場合、その呼び名と敬称はどうおするか。

4将来的にその子供に皇位継承権を与えるのか否か。

すべて歴史上初めてのことなのですが、最大の問題は4です。つまり、「女性宮家」の子供が皇族となれば、その方は「女系皇族」となるのです。その方に皇位継承権が付与されて皇位に就けば、男子であれ女子であれ、歴史上例のない初めての「女系天皇」が誕生することになります。政府は、「女性宮家」創設の問題を皇位継承と切り離して議論するとしていますが、たとえ今回それを先送りにしても、将来必ず皇位継承の問題に結びついていき、切り離して議論することは困難で、将来に重大な禍根を残すことになります。

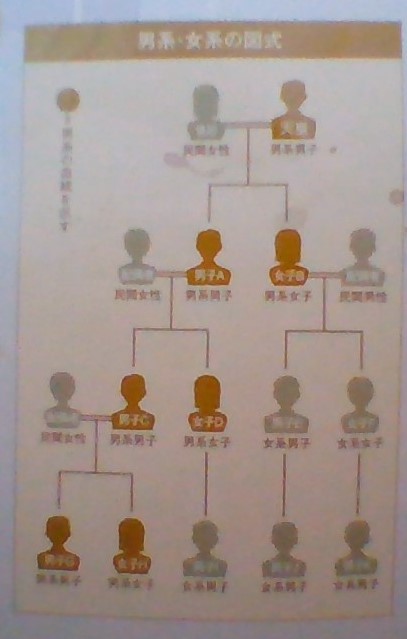

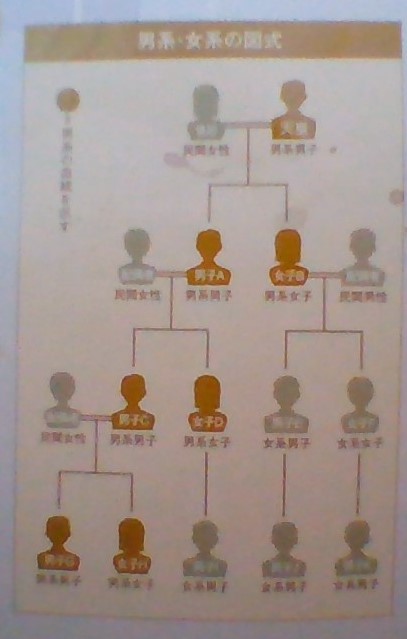

Q5 皇位継承問題でよく使われている「男系」・「女系」とはなんですか?

A 男性のみによって血統が継承されていく系譜を「男系」といい、女性のみによるものを「女系」と呼びます。歴史上、皇統は男系の血統によってのみ継承されてきており、どの天皇も父親でさかのぼると必ず第一代の神武天皇にたどりつきます。神武天皇より今上陛下に至るまで一二五代の間、皇位は一つの例外もなくすべて男系で継承されています。これが「万世一系」の天皇を戴く意味の最も大事な根本のところです。

(左ページ図式参照)←筆者注:ここでは下に掲載する。

Q6 では、女性天皇と「女系天皇」の違いはなんですか?

A 前者は文字通り女性の天皇のことであり、「女系天皇」とは全く意味が異なります。女性の天皇はたしかに推古天皇や持統天皇など歴史上十代八方の実例がありますが、これらの女性天皇はいずれも「男系」であり、寡婦または独身で中継ぎ的存在でした。母方をたどることで天皇へ繋がる「女系」天皇は、男子・女子ともにこれまでひとつの例もありません。これが皇位継承の大原則として今日まで固く守られてきているのです。

Q1のAに対する反論

「些か早計に過ぎる」という記述は、数代先の状況も見通すことが出来ないことを示すものである。『戯曲じゃない』に示した通り、既に西暦2039年頃に皇統断絶が確定することが見えている。したがってこの問題は今すぐにでも解決しなければならない喫緊の課題である。

「本質的には、将来にわたり皇位継承を安定的に維持する方策として議論すべき事柄」というのはその通り。

Q2のAに対する反論

なし。

Q3のAに対する反論

なし。

Q4のAに対する反論

各問題点に対する回答を示す。

1 すでに民間出身の上皇后陛下、皇后陛下、紀子妃殿下が皇族となっており、当然皇族とすべきである。皇室典範第15条を改正することで解決できる。

2 今までの慣例と皇室典範に示された通りでよい。

3 先に示した通り、皇族とすべきである。呼び名と敬称についても同様。

4 当然のことながら皇位継承権を与えるべきである。与えなければ創設する意味がない。

また「歴史上例のない初めての『女系天皇』が誕生する」との記述であるが、『戯曲じゃない』に示した通り、歴史上2例、文武天皇と元正天皇が女系天皇であることがほぼ確実である。

Q5のAに対する反論

「歴史上、皇統は男系の血統によってのみ継承されてきており」の記述は明らかな誤りである。継体天皇に見られる通り、手白香皇女の血統を重視された例もある。「神武天皇より今上陛下に至るまで一二五代の間、皇位は一つの例外もなくすべて男系で継承されています」との記述も今まで証明されたことがなく、特に神武天皇から仲哀天皇までの多くの天皇は実在自体が疑問視されたまま現在に至っている。「一つの例外もなくすべて」と断言しているところなどは歴史そのものに対する無理解を示すものである。

Q6のAに対する反論

「中継ぎ的存在」の語の問題点は『戯曲じゃない』で触れた通り。「『女系』天皇は、男子・女子ともにこれまでひとつの例もありません。」についても先に示した通り、誤り。

「男系・女系の図式」について。この図の各系統が起こりうるすべての場合と考えると、男系男子で継いで行った場合、三代先まで皇位が継承できる確率は20%。男系女子を含めても40%にしかならず、「皇位継承を安定的に維持する方策」としては全く不適である。一方、双系=男系と女系の双方で継承して行った場合、三代先まで皇位が継承できる確率は100%である。

戻る